【數字鄉村聚力行動】遼寧凌源:數字農業繪就鄉村新圖景

中新網凌源10月30日電(張子怡)深秋時節,遼寧凌源的道路兩旁早已一片金黃。但在遼寧省凌源市渤豐現代農業產業園,智慧大棚里卻仍是一片綠意盎然的生機景象。

近日,中國互聯網發展基金會數字鄉村聚力行動幫扶活動第九站來到遼寧省凌源市歪脖杖子村。由學界和業界專家組成的幫扶團隊走進渤豐現代農業示范園,感受數字技術賦能農民種植、農業生產和農產品銷售,為當地未來的數字鄉村建設發展提供思路。

科技提高肥料利用率

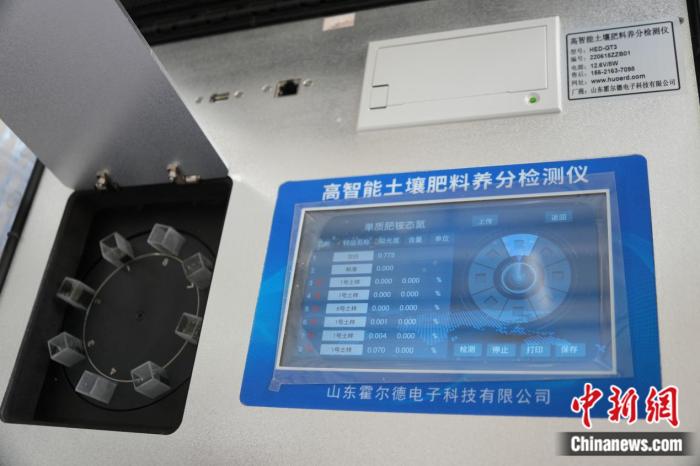

如何知道作物生長所需的土壤含量情況,實現“因土施肥”?走進渤豐現代農業示范園測土配肥實驗室,眼前是滿滿的實驗器皿和土壤樣品。據了解,測土配方施肥可以調節和解決作物需要與土壤供肥之間的矛盾,有針對性地為作物補充所需要的營養元素。記者在現場看到,檢驗員將土壤樣品放入高智能土壤肥料養分檢測儀后,約五分鐘便可收獲一份土壤養分報告。

圖為中國互聯網發展基金會數字鄉村聚力行動示范村建設公益項目資助購買的高智能土壤肥料養分檢測儀。張子怡 攝

根據土壤分析報告,園區可以在智能配肥生產車間為農戶實現精準配肥。工作人員向記者介紹稱,該智能配肥生產車間每條流水線只需兩人即可操作,為用戶實現私人定制,真正做到作物“缺啥補啥、缺多少補多少”,極大地提高了肥料利用率和作物產量。

據悉,渤豐現代農業示范園土壤檢測中心成立于2017年,可為農戶免費進行土壤檢測。2022年,入選中國互聯網發展基金會數字鄉村聚力行動示范村建設公益項目獲得200萬元資助后,園區增加了新型土壤養分檢測儀,完善了測土配方檢測系統。記者向檢驗員了解到,和之前的檢測儀相比,新型檢測儀提升了30%的檢測效率。目前,實驗室已陸續完成土樣檢測2300余份。

圖為渤豐現代農業示范園測土配肥實驗室,檢測員正在進行土壤檢測。張子怡 攝

數字助力智慧大棚

“我們現在是在園區的數字大棚。大家看,我現在只需要通過手機便能為大棚降溫、補光,也可以為作物澆水。”談話間,歪脖杖子村副書記任俊生便通過手機為大家展示了如何用手機實現對大棚的各種操作。只見他在手機上輕輕一點,一排水管便自動向前,很快,作物便“喝飽”了水。

圖為數字大棚的自動灌溉裝置。張子怡 攝

眼前的場景,離不開技術的支持。近年來,渤豐現代農業產業園積極進行數字化建設,利用物聯網、云計算、大數據等技術開展生產經營管理,為大棚安裝升溫、降溫、遮陽、補光等系統,為農作物生長提供標準化的條件,實現了設施蔬菜全過程的精準作業與管理。

除了遠程操作實現各種功能外,數字大棚擁有的智能水肥一體灌溉系統也吸引了現場專家們的注意。據了解,智能水肥一體化灌溉系統主要包括智能灌溉和智能施肥兩項內容。當土壤中的水分小于設定的標準值時,系統會自動打開灌溉系統,實現自動灌溉。同樣,當系統檢測到土壤中的養分低于標準值時,系統就會打開自動施肥系統,真正實現了種植智能化、管理科學化。

圖為智能水肥一體機。 張子怡 攝

近年來,在公司的帶動下,歪脖杖子村有越來越多的村民實現了種植智能化,在自家的大棚用起了農業遙感、物聯網等技術。村民張艷華說:“這幾年,我家大棚逐漸用了很多智能化的設備,以前我和我丈夫兩個人都忙不過來,但現在靠我一個人就可以了。只要打開手機,我就可以看到作物的生長情況。現在種菜真是越來越輕松了。”

產業興,則鄉村興。記者在采訪中了解到,凌源市農業特色鮮明,設施農業占地面積達到25萬畝。目前,凌源全市已有60%以上的設施農業產業實現了生產過程數字化,數字化已經成為凌源市農業增收和農民致富的新引擎。

電商賦能農業發展

“咱們現在推出的這個黃瓜苗,它價格特別好,種過的都說好!”還沒走進直播間,記者便聽到主播的介紹。任俊生表示,渤豐現代農業產業園設立了電商孵化基地,共有9個直播間,主要通過網絡電商平臺銷售種苗、西紅柿、黃瓜等產品。如今,園區一共培養了12位直播員,其年人均銷售額達到了15萬元,為本村及周邊農民銷售農產品起到了帶頭作用。

圖為工作人員在進行直播。 張子怡 攝

此外,自從村里實施智慧農業示范村建設后,凌源市積極組織電商培訓,為農戶免費講解電商直播的相關知識。喬華是村里的種植大戶,往年都得去批發市場賣菜。通過培訓,她逐漸掌握了電商銷售技巧。她說:“我現在用手機就能隨時了解蔬菜的行情,沒事的時候就在網上直播賣農產品,還積累了一些粉絲。”

搭乘直播“快車”,擴大銷售渠道。近年來,凌源市迎著電商的風口,大力發展電商經濟,積極建設農村電商直播基地,現已實現農村電商243個村全覆蓋,農貿市場全年線上交易額突破2億元。

從做“體力活”到干“技術活”,從收成“看天”到增收“靠技”,數字技術在鄉村的逐步應用,讓越來越多的農民告別了舊的工作模式。在凌源,我們看到了一個數字賦能鄉村建設的生動案例。(完)

來源:中國新聞網